Responsabilità civile e mobilità intelligente: profili giuridici dei veicoli autonomi e delle infrastrutture connesse

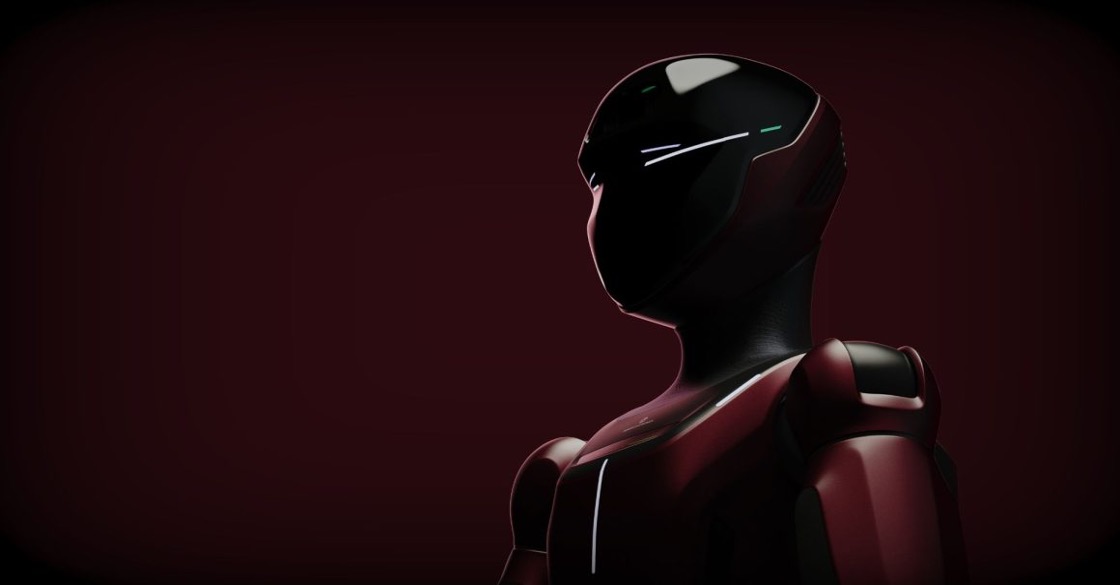

L’evoluzione verso veicoli autonomi e sistemi intelligenti richiede una revisione normativa della responsabilità civile, superando il modello centrato sul conducente umano e coinvolgendo nuovi attori e rischi tecnologici.

L’evoluzione verso una mobilità intelligente, fondata sull’impiego di veicoli autonomi – i cosiddetti Connected and Autonomous Vehicles (di seguito CAV) – e dei sistemi di trasporto cooperativo (Cooperative Intelligent Transport Systems – di seguito C-ITS o ITS), solleva interrogativi ancora irrisolti riguardo all’impatto di tali innovazioni sul sistema della responsabilità civile e assicurativo vigente. Nel contesto italiano, l’introduzione di tecnologie ITS ha seguito un percorso normativo allineato agli indirizzi europei, trovando un primo riconoscimento nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2018. Il Decreto ha introdotto il concetto di Smart Road, autorizzando la sperimentazione su strada dei veicoli a guida autonoma e definendo un processo di digitalizzazione delle infrastrutture volto a garantire l’interoperabilità tra veicoli intelligenti e reti stradali.

Tale interoperabilità è supportata da piattaforme di raccolta dati, monitoraggio e fornitura di servizi avanzati per gestori, pubbliche amministrazioni e utenti. Questo scenario richiederebbe un ripensamento dei modelli assicurativi tradizionali, oggi inadatti a fronteggiare i nuovi rischi derivanti dall’interazione tra software, algoritmi decisionali e infrastrutture digitali. Infatti, le dinamiche sinistrose generate dai sistemi CAV e C-ITS risultano complesse, poiché la responsabilità non ricade più esclusivamente sull’utente umano, ma coinvolge una molteplicità di attori. Tale quadro, si inserisce nel solco tracciato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha adeguato l’ordinamento italiano agli sviluppi internazionali, in particolare alla Convenzione sulla circolazione stradale di Vienna dell’8 novembre 1968, ratificata con Legge 5 luglio 1995, n. 308, e successivamente emendata per accogliere i sistemi automatizzati di guida.

In particolare, l’art. 34-bis della Convenzione, introdotto con gli emendamenti del 14 dicembre 2020 (in vigore dal 14 luglio 2022), stabilisce che il requisito della presenza del conducente si considera soddisfatto anche quando il veicolo sia dotato di un sistema di guida automatica, purché conforme alla legislazione tecnica e nazionale applicabile.

Coerentemente con questa evoluzione, il provvedimento ministeriale del 2018 ha introdotto, accanto alla tradizionale figura del conducente, quella del supervisore, definito come l’occupante del veicolo in grado di assumere il controllo dello stesso in qualsiasi momento. L’art. 1, co. 1, lett. j, qualifica il supervisore come il soggetto responsabile della circolazione del veicolo anche in modalità automatica, attribuendogli un ruolo centrale nel sistema di responsabilità.

L’art. 10, co. 2 del decreto stabilisce che la responsabilità debba gravare sul supervisore tanto in modalità manuale quanto in modalità automatica. Non viene, tuttavia, operata alcuna distinzione tra i due regimi, né si prevede una graduazione della responsabilità in funzione del grado di automazione, lasciando aperta la questione della configurabilità di una responsabilità attenuata in caso di affidamento incolpevole sulla tecnologia.

Rimane comunque centrale, nel sistema vigente, il riferimento all’art. 2054 c.c. il quale stabilisce che: “[i]l conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (co. 1) e “[n]el caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (co. 2).

La mancanza, nella norma, di un esplicito riferimento alla guida umana – a differenza di quanto previsto dall’art. 46 del Codice della Strada, rubricato “Nozione di veicolo” – porterebbe a ritenere applicabile la disciplina della responsabilità da circolazione di veicoli anche ai danni causati da veicoli dotati di sistemi di assistenza alla guida (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS), quali, ad esempio, il cruise control, il mantenimento di corsia, i sistemi anticollisione e il parcheggio assistito, nonché in caso di incidenti provocati da veicoli dotati di sistemi di guida autonoma di livello superiore.

In entrambi i casi, infatti, il conducente sarebbe sempre in grado di riprendere il controllo del mezzo e sarebbe pertanto responsabile qualora non dimostrasse “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (art. 2054, co. 1, c.c.).

Mentre, nell’ipotesi in cui il veicolo sia a guida totalmente autonoma, potrebbe risultare più coerente ricorrere alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c. rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia” – secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Tuttavia, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell’eventualità in cui la cosa (il veicolo in questo caso) arrechi un danno ad un terzo, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta soggettiva diretta a titolo di colpa (o di dolo). In questo caso, il soggetto custode della res può andare esente da responsabilità solo laddove sia in grado di provare il caso fortuito, intendendosi con ciò un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra il comportamento illecito e il danno che ne deriva, escludendo la responsabilità dell’agente.

Si evidenzia, infine, che oltre alla responsabilità del conducente e/o proprietario del veicolo possano configurarsi altre ipotesi di responsabilità civile in capo a soggetti diversi dal conducente/supervisore, in aggiunta o in sostituzione della responsabilità di quest’ultimo. A titolo esemplificativo si pensi a:

• costruttori e/o fornitori, in caso siano riscontrati difetti di produzione o mancata dichiarazione di determinate informazioni sulla sicurezza;

• persone che gestiscono il software di bordo del veicolo, per eventuali bug o malfunzionamenti;

• profili ulteriori di responsabilità del proprietario/conducente/supervisore del veicolo, per mancata manutenzione della vettura.

• pubbliche amministrazioni o enti responsabili della funzionalità di un’infrastruttura sulla quale viaggiava il veicolo, per mancata manutenzione/aggiornamento o mancata applicazione di vernici speciali (fotosensibili o sensibili alla temperatura, necessarie a sostituire l’illuminazione e i segnali verticali) o di altri dispositivi che comunicano con i veicoli autonomi per indirizzarne la guida e migliorarne la sicurezza.

In particolare, la responsabilità del gestore dell’infrastruttura assume connotazioni nuove. Egli è custode non solo dei beni materiali (segnaletica, carreggiate, sensori), ma anche dei sistemi informatici e piattaforme digitali che assicurano il dialogo tra veicoli e infrastruttura. Ne deriva una responsabilità ex art. 2051 c.c., a meno che il gestore non provi l’intervento del caso fortuito.

In presenza di danni riconducibili a vizi di progettazione o di programmazione del software installato, il gestore potrà agire in rivalsa nei confronti del produttore o sviluppatore del sistema, secondo le regole ordinarie di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a seconda del titolo del rapporto.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte, il sistema tradizionale di responsabilità civile, basato sulla centralità del conducente umano, mostra segnali di inadeguatezza di fronte all’evoluzione della mobilità intelligente. L’introduzione dei CAV e dei sistemi C-ITS impone un ripensamento strutturale delle categorie giuridiche consolidate. Appare pertanto urgente un intervento normativo organico, ispirato ai principi della ripartizione del rischio, della certezza del diritto e della tutela effettiva dei soggetti danneggiati. Solo in questo modo sarà possibile conciliare l’innovazione tecnologica con le imprescindibili garanzie giuridiche.

Questo articolo è stato redatto insieme a Mario Del Gaudio.

Scarica qui l’articolo completo in PDF.